А.В. Иванов

Автор статьи — один из непосредственных участников создания и руководитель современного Издательства Политехнического университета и Издательско—полиграфической ассоциации университетов России — повествует о различных этапах становления издательского дела в вузе. Подробно представлены исторические аспекты и их влияние на развитие издательской деятельности, технического оснащения и модернизации оборудования типографии. Освещены малоизвестные факты истории Издательства Политехнического университета, связанные с руководящими лицами вуза последних 20 лет. Дано представление о научной и образовательной деятельности во взаимосвязи с учебным процессом; страницы истории кафедры «Полиграфические машины».

Представлена возможность сравнения достижений Издательства с момента образования до настоящего времени. Перечислены выдающиеся российские и зарубежные авторы, чьи книги выпущены Издательством Политехнического университета.

Текст иллюстрирован фотоматериалами из архива Издательства и личного фотоархива автора статьи.

Ключевые слова: Издательство; директор; история; Санкт-Петербургский политехнический университет; университетское книгоиздание; перестройка; Издательско-полиграфический центр; Юрий Сергеевич Васильев; Управление учебного книгоиздания, библиотек и медиатек; Михаил Петрович Федоров; Андрей Иванович Рудской; Управление информационных ресурсов; Департамент по печати и научно-учебному книгоизданию; Xerox; Дмитрий Иванович Кузнецов; цифровая типография; полиграфические машины; учебная литература; типографское дело.

История развития типографского дела началась задолго до изобретения печатного станка Гутенбергом. Человечеству необходимо было сохранять и тиражировать накопленные знания, и не случайно, помимо религиозной литературы, первые печатные книги имели научную и образовательную направленность… Бурное же развитие полиграфии в XIX—XX вв. способствовало развитию научно-технического прогресса.

Функционирование любого учебного заведения неразрывно связано с тремя составляющими образовательного процесса — преподавателем, аудиториями и книгой [8].

Студенту и преподавателю XXI века сложно представить современный университет без возможности печатать свои чертежи, дипломные работы, лекции, книги — без университетского издательства. Кажется, что Издательство Политехнического университета, расположенное в шаговой доступности от основных учебных корпусов, существовало всегда. Однако это не так. Наше Издательство прошло долгий, трудный и славный путь от Кассы взаимопомощи студентов (КВП) в 1903 году до своего сегодняшнего вида.

Известно много различных по степени удачности примеров становления университетских научных издательств, при этом не следует понятийно разделять книгу учебную и книгу научную — они органично взаимосвязаны. О том, как развивалось учебно-научное книгоиздание в стенах Санкт-Петербургского политехнического университета, о тех людях, которые его создавали — хотелось бы рассказать отдельно.

В бытовом общении мы часто путаем понятия «издательство» и «типография». Типография — прежде всего полиграфическое оборудование, которое обслуживают опытные специалисты-операторы. Станки напечатают то, что подготовили заказчики книги.

Издательство объединяет технические возможности типографии и усилия всех специалистов по допечатной (редакторов, дизайнеров, верстальщиков и др.) и послепечатной (экономистов, маркетологов, распространителей и др.) подготовке книги к ее дальнейшей жизни за пределами печатного цеха. Издательство присваивает книге важные официальные реквизиты, которые делают ее и ее авторов узнаваемыми в бесконечном информационном потоке.

На рубеже XIX—XX веков окончательно сформировалась концепция издательско-полиграфического производства — издательство работает с автором, исследует рынок, редактирует и верстает рукопись, а типография как производство печатает книгу, получая вознаграждение за процесс изготовления от издательства. Соответственно все финансовые риски, как и прибыль, получает издательство. Это касается массовой литературы и серийных учебников. Как были редкостью, так и остаются до сего дня случаи удачного бизнеса в ассортименте научной литературы. Что не удивительно: читатели научной литературы никогда для издателя не составляли массовую аудиторию, эта была и есть немногочисленная интеллектуальная элита общества.

По-иному обстоит дело с учебниками, без которых образовательный процесс не мыслим и сейчас. В данном случае все определяет тираж, а точнее количество обучающихся по той или иной дисциплине. Если дисциплина обязательна для изучения, то тираж учебника может быть вполне рентабельным, а если это узкоспециальная дисциплина из раздела технических наук, то расходы на издание необходимо каким-то образом компенсировать. Причем сто лет назад ситуация была совсем иная, так как узкоспециальных дисциплин практически не существовало, а учебники именитых авторов по физике, математике, «сопромату» частично используются в учебных целях до сих пор.

Таким образом, любой институт в первой половине двадцатого столетия должен был решать для себя одну из главнейших задач — с помощью каких книг учить студента? Особенно это было актуально для технических вузов, так как именно там практиковали малые тиражи и постоянно появлялись новые подразделы дисциплин, которые требовали новых учебных материалов.

В дореволюционный период (до 1917 г.) в России возникают различные формы кооперативных способов печати, которые еще нельзя называть издательским бизнесом, но именно они положили начало развитию современных университетских издательств (об их роли и значении далее — автор). В такой кооперации затраты распределялись между институтом и студентами.

В предлагаемой статье рассматриваются конкретные — но наиболее типичные — этапы развития издательско-полиграфического дела в Политехническом университете (до 1993 г. — институте). Именно в этом вузе осуществлялась подготовка высококвалифицированных инженерных кадров со специализацией оборонной промышленности для одной из мощнейших индустриальных держав.

Касса взаимопомощи студентов

В 1903 году начинает свою работу Касса взаимопомощи студентов (КВП). Помимо бытовых задач, КВП решала и общеинститутскую задачу — печатание курсов и конспектов лекций, входивших в планы преподавания высшей технической школы. Студенческие издания [2], выпускаемые за счет средств КВП на базе собственного литографического производства, способствовали более эффективному обучению и сокращали временную дистанцию в преподавании той или иной дисциплины.

«До революции в этом вообще не было вопроса — научные работы любого характера (технические и экономические) — оперативно печатались по заказу… НЭП также позволял просто решать проблему печатания.

После 1917 года, пришедшие к власти большевики взяли под контроль любую печать вообще, и все технические средства печати, в частности. Все издательские дела были поставлены под строжайший партийный контроль, поэтому была свернута и издательская деятельность известной общественной организации — студенческой кассы взаимопомощи (КВП), в каких-то формах существовавшей в 1930-х годах.

Еще в 1931—1934 годах сборники ЛИИ (Ленинградского индустриального института) печатались КУБУЧ при Ленинградском городском Доме Ученых. Вероятно, лаборатория полиграфических машин как техническое средство возникла на Механико-машиностроительном факультете (ММФ) ЛИИ…» [1]

С п р а в к а : Учебно-техническое издательство Комиссии по улучшению быта учащихся (КУБУЧ) при Президиуме Ленинградского Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов основано в марте 1924 года на правах отдела КУБУЧ при Президиуме Ленсовета, а с 1927 года вошло в Управление подсобными предприятиями КУБУЧ. В 1931 году переименовано в учебно-техническое издательство «КУБУЧ». Издавало учебную литературу по различным областям знания, путеводители, справочники, календари. Имело ряд книжных магазинов и киосков. Постановлением Президиума Ленсовета и решением КУБУЧа от 21 января 1936 прекратило свое существование [1].

Для политехников КУБУЧ представлял несомненный интерес, прежде всего, как издательство, в котором выходили в свет книги наших знаменитых ученых: Н.А. Меншуткина, М.Ю. Лурье, М.А. Шателена, М.Ф. Миткевича, Л.В. Канторовича и др.

Буквально на следующий год после открытия Политехнического института Комиссия в составе Ф.Ю. Левинсон-Лессинга, Н.А. Меншуткина, А.А. Ржешотаревского и А.Г. Гусакова представила Совету института доклад, который был заслушан 8 октября 1903 года, когда были приняты Правила издания Известий института. Согласно этим правилам «Известия Санкт-Петербургского Политехнического института, выходя с сентября по май в количестве не менее четырех книжек в год формата большой восьмушки (1/8 доля печатного листа)» [10].

Здесь исторически важно подчеркнуть, что научная издательская деятельность возникла практически сразу же и даже раньше издания курсов лекций с помощью КВП. Это было объективно необходимо для становления научного потенциала вуза, при этом все понимали затратность научного книгоиздания, была составлена смета на годовое издание «Известий» в размере 8 500 рублей. Не менее важен и факт оплаты труда редакторов, и гонорары авторам: «Редакторы… получают гонорар в размере 10 рублей каждого напечатанного листа… Статьи первого отдела Известий (печатаются по решению отделений) оплачиваются гонораром по расчету 25 рублей за лист, статьи второго отдела (критика, научная хроника и библиография — печатаются по решению редактора) — по расчету 50 рублей за лист… Известия Санкт-Петербургского политехнического института состоят из двух отделов. Первый отдел составляют оригинальные статьи по наукам техническим и экономического отделения» [10]. Уместно заметить, что с 1907 года журнал стал издаваться в виде двух тематически самостоятельных томов: «Отдел техники, естествознания и математики» и «Отдел наук экономических и юридических» [1].

Еще раньше 23 февраля 1903 года был установлен также и порядок издания диссертаций, научных сочинений и курсов лекций профессорами и преподавателями института… На издание научных трудов ассигновались достаточные штатные суммы, а в случае надобности и добавочные из специальных средств, так что печатание преподавателями своих трудов осуществлялось широко» [10].

Из изложенного выше следует, что до революции 1917 года существовало два параллельных способа издания учебно-научной литературы — централизовано за счет средств казны института и за счет средств КВП (последний способ применялся в основном для помощи студентам в освоении учебного материала). При этом важно обратить внимание на то, что процесс подготовки рукописи к печати с редакторским правками проводился профессионально либо в стенах института, либо в издательстве (например, КУБУЧ), далее следовал ручной набор текста в типографии с двумя корректурами и контрольным оттиском для подписи в печать.

Особо следует подчеркнуть тот факт, что к печатному слову органы советской власти относились не менее внимательно, чем к типографскому оборудованию, понимая эффект воздействия пропагандистского аппарата. В 1922 году создается Главлит, который плавно переходит в подчинение партийным структурам. Сохранив неизгладимые воспоминания о цензуре царских времен до 1905 года, партийные лидеры устанавливают и без того жесткий контроль за всеми издательскими процессами в стране. Коснулось это и КУБУЧа — издательства, которое было обязано согласовывать контрольные оттиски книг с Главлитом перед подписью в тираж.

Цензура как явление имеет давние корни, начиная с Папского индекса запрещенных книг. Светский контроль за печатным делом в России в форме предварительной цензуры начинается с XVIII столетия — в тот период, когда появляются первые печатные книги, в основном религиозного и научного характера. Не случайно первой мощной типографией столицы Российской Империи была типография Академии Наук, которая так же контролировалась на предмет выпускаемых изданий [11].

Кафедра «Полиграфические машины»

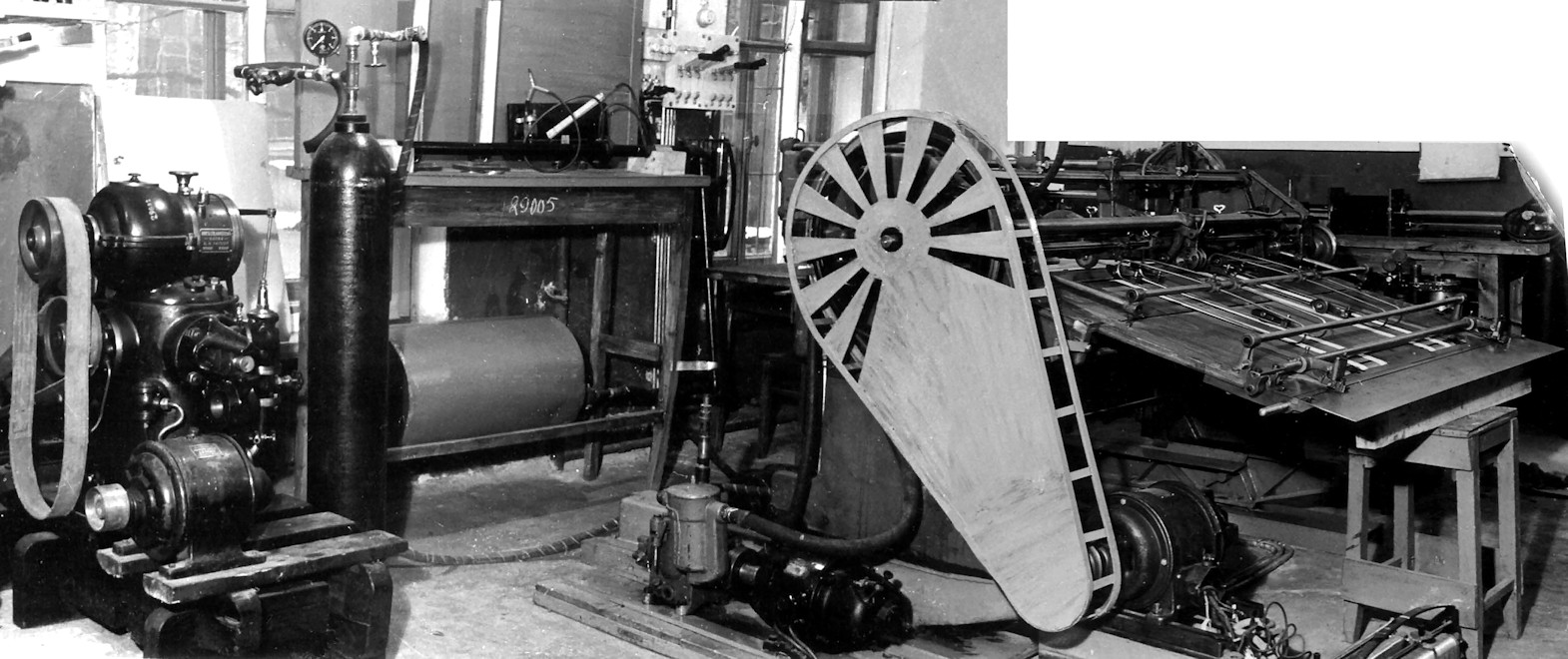

Типографское оборудование в те времена было в своем роде уникальным и в основном немецкого производства. Это были надежные машины, сохранившие свою работоспособность до наших дней. К сожалению, нет достоверных данных о производстве отечественных полиграфических машин в дореволюционный период в России. В период становления молодой Советской республики и перехода на индустриальные рельсы в тридцатые годы прошлого века возникла острая необходимость в создании своих строкоотливных и печатных машин. Требовались высококвалифицированные инженеры для создания своего — отечественного — полиграфического машиностроения. Это была задача государственной важности. И решалась она в стенах Политехнического.

В 1930 г. была набрана первая группа численностью 21 человек по специальности «Полиграфическое машиностроение» на кафедре «Полиграфические машины». 15 марта 1931 года создается лаборатория полиграфического машиностроения. Тогда же заведующим лабораторией и специальностью становится доцент И.В. Арбузов.

С мая 1936 года четыре кафедры, в том числе и «Полиграфические машины» объединяются в одну — «Кафедру машин, автоматов и полуавтоматов» под руководством профессора С.В. Вяхирева. За этот период была проделана большая работа по подготовке инженеров, специалистов по полиграфическому машиностроению, успешно применявших свои знания в промышленности. В предвоенный год объединенная кафедра насчитывала уже 13 человек преподавательского состава.

В период Великой Отечественной войны (1941—1945) работа кафедры была приостановлена. После Победы заведующим кафедрой становится профессор Х.Ф. Кетов, а с 1948 по 1954 г. — профессор Н.И. Колчин. Вновь начинает функционировать лаборатория полиграфических машин.

С 1954 года кафедру возглавляет профессор Н.К. Фадеев, а в 1973—1975 гг. — В.Т. Бушунов. Все это время лаборатория полиграфических машин обеспечивала не только учебный процесс, но и практиковала активную производственную деятельность. Печатались учебные пособия, авторефераты диссертаций, методические указания.

Владимир Тихонович Бушунов,

заведующий кафедрой

«Полиграфические машины»

(1973—1975 гг.)

Книги, изданные в лаборатории полиграфических машин

Лаборатория размещалась в перемычке между I и II учебными корпусами. На первом этаже находился наборный цех с кассами ручного набора и наборными машинами, печатный цех с плоскопечатными машинами. На третьем этаже размещался переплетно-брошюровочный цех, оснащенный необходимым оборудованием. Несколько комнат было отведено под редакторские и корректорские работы. В подвале стояли машины для резки бумаги.

Студенты в лаборатории выполняли не только учебные лабораторные работы, но и в свободное время имели возможность подрабатывать. Производственную практику учащиеся проходили на таких крупных городских предприятиях как «Печатный двор» и «Ленполиграфмаш». Выпускники кафедры работали не только на ленинградских предприятиях, но и в конструкторских бюро заводов полиграфического машиностроения Рыбинска, Ейска и ряда других городов.

Коллектив лаборатории полиграфических машин

Полиграфическое оборудование лаборатории полиграфических машин

Начиная с 1975 года кафедра «Автоматы» прекратила подготовку инженеров-конструкторов по специальности «Полиграфическое машиностроение». Ее заменила специальность «Комплексная автоматизация и механизация в промышленности» со специализацией «Роботы и манипуляторы».

После этого еще несколько лет лаборатория продолжала участвовать в наглядном обеспечении учебного процесса: там проводились экскурсии для ознакомления студентов с работой машин-автоматов.

Типография (1993 год)

В начале девяностых годов XX века издательский и полиграфический рынок, в современном его понимании, еще не сформировался. Перестройка, взяв курс на гласность, создала самые благоприятные условия для развития практически любого бизнеса. Рынок попросту пустовал — не было даже простых бланков; книги популярных авторов еще только начинали издаваться, возникали, как грибы после дождя, новые газеты и журналы, Интернет еще был чем-то эфемерным, и главное, — была катастрофическая нехватка полиграфических мощностей! Печатали на любом работающем оборудовании, печатали, не считая даже себестоимость, так как потребитель поглощал в то время любые цены. В таких условиях издание учебно-научной литературы для высшей школы было весьма проблематичным — в вузах ощущался дефицит средств, старые плановые модели уже не могли работать, авторы писали учебники и монографии и ставили их в очередь на высокие издательские полки.

В Санкт-Петербургском государственном техническом университете (СПбГТУ) в перестроечную эпоху [18] полиграфический процесс пытались адаптировать к существующим экономическим реалиям. Создавалось и было закрыто малое предприятие, была отлажена работа редакционно-издательского отдела, которым успешно руководила Инна Павловна Моргачева, типографию выделили в отдельную структуру, но как утверждали классики марксизма-ленинизма: «Кадры решали все»!

Автор этой статьи не был пассивным критикующим наблюдателем, а с

1993 года принимал действенное и самое непосредственное личное участие в создании нынешнего Издательства Политеха (в связи с этим обстоятельством далее записано от первого лица, — комментарий автора).

Мое появление в СПбГТУ в 1993 году было подготовлено опытом всей предыдущей жизни. После создания ряда коммерческих типографий мной был приобретен опыт организации производств «с нуля» без инвестиций, а полученная в юности первая профессия наладчика полиграфического оборудования позволяла не только разбираться в существовавших технологиях офсетной печати, но и осуществлять ремонт и наладку оборудования, что было немаловажно для физически изношенного оборудования типографии Политеха.

С идеей более эффективного использования имеющейся типографии, поработав на малой офсетной машине печатником, я обратился к Сергею Ивановичу Маркову, в тот момент работавшему помощником проректора по научной работе Анатолия Константиновича Григорьева. Условия для такого шага созрели — коллектив «лихорадило» от мизерной зарплаты и постоянных технологических сбоев. Требовался принципиально иной подход к конструированию самой системы производства, требовались квалифицированные печатники и копировщики печатных форм. Заказы на печать регулярно задерживались из-за отсутствия элементарно отлаженных допечатных технологических звеньев.

Сергей Иванович был осторожен и попросил сначала составить технико-экономическое обоснование, а потом уже согласился обсудить его более предметно. Начальник типографии находилась в декретном отпуске, и принятие управленческого решения произошло почти автоматически. Так, по итогам голосования коллектива (10 голосами из 11) автор этой статьи был выбран начальником типографии и 1 ноября 1993 года приступил к исполнению обязанностей.

Если в дневное рабочее время занимался административными вопросами, то после 17 часов мне приходилось буквально вставать к печатному станку — такова была реальность: годовой план по учебно-методическим изданиям необходимо было выполнять. В тот период приходилось решать множество совершенно не связанных между собой задач — от организации поставки запасных частей для оборудования до расчета сдельных норм выработки для всех категорий рабочих, не говоря уже о чисто снабженческих функциях по поставкам бумаги, картона и переплетного сырья. Мой рабочий день редко был короче 12 часов при одном выходном дне в неделю. Учитывая общую экономическую ситуацию в стране и, соответственно, в вузе, приходилось находить сторонние заказы для получения дополнительных средств, которые направлялись на оплату труда сотрудников и различные накладные расходы. Если учесть, что в полиграфическом производстве того времени применялось более 30 наименований различного сырья (от уайт-спирита, ветоши, ваты, резинотканевых полотен до офсетных пластин и ортофосфорной кислоты!), не считая бумаги, то легко представить, в какой ситуации находилась в тот период типография, при том, что системы централизованных закупок уже не существовало. Производство поглощало все средства, и отдел снабжения при всем старании не мог предусмотреть всех потребностей типографии в условиях постоянного наращивания объемов производства.

Издательско—полиграфический центр

Несколько позже состоялось мое знакомство с А.К. Григорьевым: проректор по научной работе произвел впечатление вдумчивого человека, «болеющего» за институт и искренне желающего наладить в нем издательское дело. Он занимался газетой «Политехник» и понимал, как никто другой, что без публикации печатных трудов наука обречена. Многие мои начинания проректор поддерживал, и я чувствовал опору руководства, как в его лице, так и в лице своего непосредственного куратора С.И. Маркова. Через два месяца, доложив Сергею Ивановичу, что очередь из рукописей учебных пособий ликвидирована, я поинтересовался, что делать дальше, на что получил ясный и короткий ответ: «Развивай типографию!» Так открылась новая страница в истории типографского дела в Политехническом…

Вскоре (в марте 1994 года) потребовалось расширение штата сотрудников за счет внебюджетных средств, и мной была подана служебная записка на имя проректора по научной работе. Анатолий Константинович поставил свою утверждающую резолюцию на документе, и бумага перекочевала в планово-финансовый отдел, которым руководила Светлана Илларионовна Апакина. Спустя два дня А.К. Григорьев скоропостижно скончался на лекции, а через несколько часов последовал звонок от Светланы Илларионовны, которая сообщила, что это была последняя подпись Анатолия Константиновича, и она исполнит его волю…

Была сформирована комиссия по организации похорон, в состав которой неожиданно был включен и я. Этот день отчетливо запомнился — после обсуждения деталей похорон и текста некролога, когда все уже покидали кабинет, Юрий Сергеевич Васильев — ректор университета, которого я тогда увидел впервые в своей жизни, — назвал меня по имени-отчеству и попросил задержаться. Его слова были просты: «Анатолий Константинович говорил много хорошего о Вас. Не стесняйтесь, приходите, когда будут трудности, поможем». В дальнейшем я всегда ощущал его незримую поддержку и, когда возникал тот или иной глобальный для меня вопрос, то я знал куда идти.

Для понимания остроты ситуации, необходимо пояснить, что с первого же дня моей работы в качестве и.о. начальника типографии мне пришлось начать процедуру перевода всех основных категорий рабочих на сдельно-премиальную оплату труда, без чего было невозможно повышение производительности. Пришлось рассчитывать нормы времени, разрабатывать методику, доказывать в планово-финансовом отделе актуальность коэффициента приведения зарплаты к средней по отрасли, следить за состоянием лицевого счета типографии, уговаривать коллег из других типографий переходить на работу в Политех. Ректорат поддерживал мои начинания, и, хотя мысль о бизнесе в полиграфии и издательском деле часто звучала из уст ректора и его заместителей, однако, все понимали, что основная задача — обеспечение учебного и научного процесса литературой. Это сыграло свою роль — появилась возможность для создания устойчивой модели полиграфического производства.

Первый проректор М.П. Федоров, директор ИПЦ А.В. Иванов, ректор Ю.С. Васильев в цехе типографии (март 1994 г.)

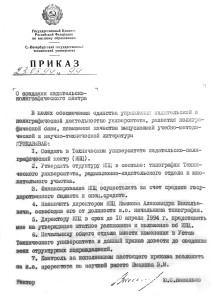

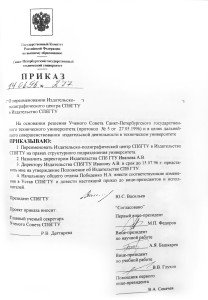

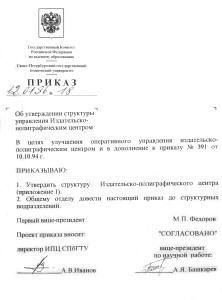

После окончательной выверки всех производственных процессов стало объективно необходимым поставить вопрос о создании Издательско—полиграфического центра (ИПЦ). Проект был поддержан ректоратом, и 24 марта 1994 года был издан соответствующий приказ. Теперь редакционно-издательский отдел, участок множительной техники и типография были объединены в одно целое, управление было централизовано, и следовало уже внедрять совершенно иную модель — от рукописи через производство к потребителю! Был сделан самый важный управленческий шаг на пути дальнейшего

развития издательско-полиграфической деятельности — длинная технологическая цепочка, с разорванными звеньями даже по подчиненности (РИО подчинялся проректору по учебной работе, типография — проректору на научной работе, а участок множительной техники — другому проректору), наконец-то была соединена воедино, и на каждом из участков производства книги можно было осуществлять общее планирование, не говоря уже о единой кадровой политике, новых стандартах сдельно-премиальной оплаты труда и общем снабжении. Именно этот шаг предвосхитил дальнейшее развитие событий:почти все университеты страны взяли на вооружение наш пример и пошли наобъединение своих издательских и полиграфических структур.

Приказ о создании Издательско-полиграфического центра

В 1995 году на должность первого вице-президента университета назначается Михаил Петрович Федоров. Примерно в то же время на должность вице-президента по учебной работе был назначен Владимир Викторович Глухов, несколько ранее проректором по научной работе был утвержден Альберт Яковлевич Башкарев, которому был подчинен Издательско-полиграфический центр. Все вновь назначенные руководители были политехниками, имели ученую степень доктора наук, отлично знали вуз и обладали определенным авторитетом.

Новое руководство достаточно вдумчиво подошло к вопросу дальнейшего развития типографии. А.Я. Башкарев лично интересовался многими производственными вопросами и даже ездил в Госкомвуз знакомиться с куратором этого направления. Изменения в управлении коснулись и типографского комплекса — по настоянию профессора В.В. Глухова был обозначен объем производства учебной и научной литературы 300 печатных листов в год, который Издательско-полиграфический центр должен был выполнять беззатратно для вуза за счет своей прибыли. Решение было экономически оправданным, и такой порядок просуществовал до начала 2000-х годов.

Издательство Политехнического университета

Вопрос о создании полноценного издательства со своей полиграфической базой возник уже давно — вуз нуждался в собственном издательском бренде. Современные тенденции требовали статусных позиций для университета в профессиональной издательской среде. На Ученом Совете университета в мае 1996 года автор этой статьи успешно выступил с докладом на тему «Издательская деятельность», после чего Совет единодушно принял решение о переименовании Издательско-полиграфического центра в Издательство Политехнического университета.

Встречаясь на различных выставках и мероприятиях с коллегами из других вузов, приходилось убеждаться в том, что проблемы, стоящие перед издающими подразделениями вузов, имеют общий характер и однотипное решение. Более того, возникали идеи оптимизации выпуска учебной литературы по одним и тем же дисциплинам, уже для вузов всей страны. В Государственном комитете по высшему образованию, которому в то время подчинялся университет, и который осуществлял министерские функции управления российскими вузами, существовало Управление учебного книгоиздания, библиотек и медиатек. Возглавлял его Петр Григорьевич Буга — человек не понаслышке знающий нужды и чаяния этого направления. Мне довелось быть лично принятым Петром Григорьевичем в Москве. На Люсиновской улице в доме 51, где располагался Госкомвуз, я познакомился не только с начальником Управления, но и с другими его сотрудниками. Г.Е. Ефремова, Л.Г. Тюрина были профессионалами своего дела и могли в оперативном порядке проконсультировать вузовского издателя. Чаще всего вопросы касались «грифования» учебной литературы, то есть присвоения своеобразного знака качества книги. Было очевидным, что деятельность такой структуры на федеральном уровне была крайне необходима — вузы получали инструктивные письма, осуществлялась координационная деятельность с Учебно-методическими объединениями, издательская деятельность университетов отмечалась при аттестации и аккредитации и не проходила незамеченной, как сейчас.

На рубеже веков происходила трансформация идеологических принципов работы верхних эшелонов власти. Однако в то время еще не все измерялось деньгами и существовал государственный подход к системообразующим направлениям в деятельности министерств и ведомств. Как упоминалось в начале этой статьи, даже в период капитализма в России в 1903 году научное книгоиздание иначе как дотационным не мыслилось, но век спустя, в период стабилизации российской экономики в 2001—2003 гг., тезис о том, что надо зарабатывать деньги даже на малотиражной продукции, звучал все чаще. В дальнейшем технологическое развитие рынка Интернета окончательно подорвет саму суть редакционно-издательских процессов в университетском книгоиздании — любой файл, запущенный в PDF-формате в Сеть, будет считаться электронным изданием, и никто не станет учитывать его качество как учебно-научного материала.

Позже, после очередной трансформации Министерства образования, по распоряжению А.А. Фурсенко Управление учебного книгоиздания, библиотек и медиатек было ликвидировано. Шаг, в общем-то, не получивший позитивного смысла, так как библиотеки и издающие подразделения составляют особый пласт в деятельности любого высшего образовательного учреждения, и данные направления требуют единой государственной политики и координации со стороны органов федеральной власти. Идеальная модель та, при которой издающее подразделение в вузе обеспечивает на 100% потребность библиотеки в учебной литературе, до сих пор не реализована нигде, а мысли такие всегда высказывал П.Г. Буга (скоропостижно ушел из жизни в 1997 году при очередной реструктуризации министерства, — комментарий автора).

Сектор компьютерного макетирования

Век всеобщей компьютеризации наступил внезапно, даже по житейским меркам. Компьютер заменил человеку многое, но еще больше компьютер дал издателям. Такой трудоемкий процесс, как набор текста на фотонаборных устройствах или строкоотливных машинах, стал быстро исчезать — в издательство стали все чаще приносить рукописи в электронном виде, что значительно ускоряло процесс издания. Это началось в середине девяностых годов, и через 5—7 лет автор полностью заменил собой наборщика: изъяв, таким образом, целое технологическое звено в отрасли.

В конце 1994 года в ректорат университета была поставлена первая так называемая настольная издательская система (НИС) с печатным устройством RISO. Запомнилось, каким образом данная система оказалась в Издательско-полиграфическом центре — был оперативный звонок из отдела материально-технического снабжения, и так же оперативно мы получили весь комплект техники, состоявший из трех компьютеров, матричного принтера и ризографа. Виды на эту технику были у проректора по УМО Владимира Николаевича Козлова, но ректор Ю.С. Васильев разрешил ситуацию со свойственной ему четкостью и мудростью: «Оборудование издательское, значит должно быть в соответствующей структуре вуза».

Следует дополнить, что В.Н. Козлов долгие годы возглавлял Редакционно—издательский совет университета, и в тесном сотрудничестве с ним было реализовано достаточно много имиджевых проектов по выпуску учебной литературы: выпускались серии книг по той или иной группе специальностей, поддерживалось много изданий, не вошедших в тематический план. Владимир Николаевич структурировал систему внутреннего грифования учебной литературы, ввел в документооборот Листы согласования для утверждения в печать и всегда отслеживал соответствие названия того или иного учебного пособия названию соответствующей дисциплины. Как проректор он поддерживал издательство во многих начинаниях, осуществлял взаимосвязь учебно-методического объединения и издательства, что было весьма органично, так как именно УМО контролировало качество издаваемого учебного материала.

Для коллектива ИПЦ началась эпоха освоения персонального компьютера. Чтобы понять, как, куда и зачем, пришлось изучать знаменитое учебное пособие В.Э. Фигурнова [17] и искать молодежь, знакомую с принципами работы на компьютере. К слову сказать, коллектив созданного сектора компьютерного макетирования был укомплектован студентами и выпускниками всего одной кафедры Факультета технологии исследования материалов — кафедры Пластической обработки металлов, порошковых и композиционных материалов, которой руководил Николай Никандрович Павлов.

В новых условиях система оплаты труда верстальщиков и наборщиков вызывала массу вопросов. Прежние способы оплаты труда наборщиков не подходили по нормам времени и по самой технологии производства.

Настольной книгой по организации труда являлся «Справочник нормативных материалов для издательских работников» под редакцией В.А. Маркуса (М., 1977). С 1986 года ситуация изменилась. Коллегией Госкомиздата СССР было принято решение о расширении прав и самостоятельности издательств и совершенствовании тематического планирования (приказ

№ 23 от 20.11.1986 г.). Объемные показатели работы редакторов в качестве основных были отменены. Издательствам предоставлялось право самостоятельно утверждать нормы выработки редакционно-издательских работников, исходя из конкретных особенностей выпускаемой литературы, в пределах определенной издательству численности и форм зарплаты [12].

Автором этой статьи на начальном этапе была разработана пятиуровневая система нормирования и оплаты труда по степени сложности текстов, так как набор и верстка формул являются процессом весьма трудоемким, а в техническом вузе основной ассортимент литературы был именно таким. Были пронормированы основные операции и утверждены сдельные расценки.

Тогда же появились и первые коммерческие заказы на компьютерный набор и верстку текстов значительных объемов. Сектор компьютерного макетирования работал в две, а иногда и в три смены. Это позволило не только набрать коллектив эффективно работающих молодых специалистов, но и дополнительно оснастить сектор новой техникой. Скорость выпуска учебных пособий увеличилась в три-четыре раза при заметном улучшении качества.

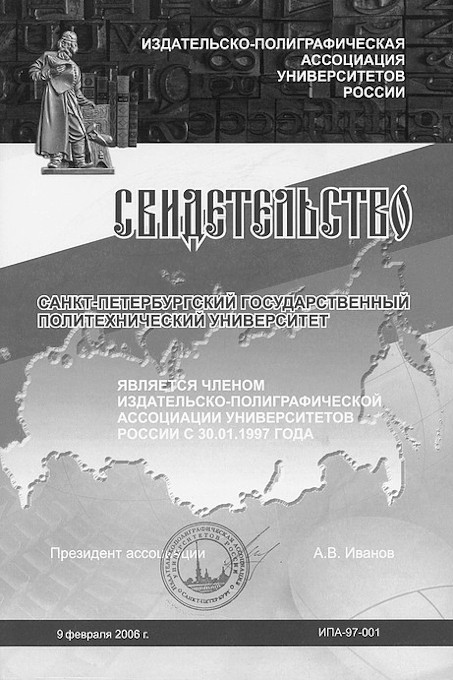

Издательско—полиграфическая ассоциация вузов Санкт—Петербурга

В 1995 году на базе Петрозаводского госуниверситета была организована всероссийская конференция вузовских издателей. Принять участие в ней был приглашен и наш вуз. Чтобы продемонстрировать наши достижения, было принято решение развернуть прямо на конференции выставку изданий — вместе с заместителем мы выехали в Петрозаводск на машине с багажником, полным нашей продукции. Выступив с докладом и открыв выставку, мы привлекли к себе внимание. Так начал формироваться имидж нашего университета как флагмана университетского книгоиздания.

На одном из мероприятий в Санкт-Петербургском государственном университете (СПбГУ) мне довелось познакомиться с директором издательства

«Образование» от РГПУ им. А.И. Герцена Сергеем Николаевичем Васильевым и директором издательства СПбГУ Сергеем Игоревичем Богдановым. Наши первые встречи с основателями Ассоциации в тот период носили бессистемный характер. Мы видели схожесть наших проблем и обменивались опытом на семинарах, конференциях или просто за чашкой чая. Иногда, засиживаясь до позднего вечера у меня в кабинете, мы подолгу обсуждали пути развития вузовского книгоиздания.

Так была сформулирована сама идея создания межвузовской отраслевой ассоциации. Вскоре, 27 апреля 1997 года, был зарегистрирован Устав Издательско-полиграфической ассоциации вузов Санкт-Петербурга [15]. Учредителями выступили три ведущих вуза города — СПбГУ, РГПУ и СПбГТУ. В середине девяностых, когда старая система хозяйствования уже была почти заменена на новые экономические отношения, но механизм замены нигде прописан не был — вот именно тогда, на переломе формаций необходимы были принципиально новые подходы к построению модели вузовских издающих подразделений. Достаточно сказать, что появление только персональных компьютеров в издательском процессе вызывало много вопросов: не было ни норм выработки, ни категорий работ — не было ничего для определения зарплат новых специалистов в государственном секторе.

После моего краткого выступления по городскому радио о целях и задачах Ассоциации стали поступать телефонные звонки от заинтересованных в Ассоциации директоров РИО и вузовских типографий. Одними из первых, ставшими новыми членами Ассоциации, были ЛЭТИ (В.Г. Павловских) и Гидрометеорологический университет (И.Г. Максимова). Впервые мы провели общее собрание членов Ассоциации в ЛЭТИ, и тогда же я предложил провести первую научно-практическую конференцию «Проблемы интеграции издательско—полиграфической деятельности вузов» на базе нашего университета в Доме ученых в Лесном» 26—28 мая 1998 года.

География участников конференции была внушительной — от Владивостока до Мурманска. Число участников — более 100 человек. Многие выступали с докладами, делились опытом. Отрасль также не осталась в стороне — ряд поставщиков оборудования приняли самое активное участие в нашей работе. Помимо конкретных практических задач, которые обсуждались на конференции, Ассоциация пополнилась двадцатью новыми членами из разных регионов страны. Министерство заинтересовалось нашей деятельностью, и уже осенью того же года заместитель министра Виктор Александрович Болотов пригласил меня выступить с докладом на Совете ректоров Москвы и Московской области. Нашу модель он хотел внедрить и в столичном регионе.

География участников конференции была внушительной — от Владивостока до Мурманска. Число участников — более 100 человек. Многие выступали с докладами, делились опытом. Отрасль также не осталась в стороне — ряд поставщиков оборудования приняли самое активное участие в нашей работе. Помимо конкретных практических задач, которые обсуждались на конференции, Ассоциация пополнилась двадцатью новыми членами из разных регионов страны. Министерство заинтересовалось нашей деятельностью, и уже осенью того же года заместитель министра Виктор Александрович Болотов пригласил меня выступить с докладом на Совете ректоров Москвы и Московской области. Нашу модель он хотел внедрить и в столичном регионе.

В следующем, 1999 году, после беседы с В.А. Болотовым возникла идея о создании Совета по издательской деятельности. Несколько дней в кабинете заместителя министра встречались представители вузов и Московского государственного университета печати им. Ивана Федорова: обсуждалась структура общественного органа, которая должна была обеспечивать обратную связь с министерством для более эффективной работы. Были назначены два сопредседателя Совета — В.И. Соловьев и А.В. Иванов.

В ставшем мне родным Политехе, благодаря президенту университета Ю.С. Васильеву, Ассоциация имела всегда мощную поддержку. Юрий Сергеевич в должности первого лица вуза обладал редким даром руководителя поощрять новые начинания и мыслил всегда по-государственному широко, прекрасно понимая, что если штаб-квартира Ассоциации находится в Политехе, то и во всех мероприятиях федерального и регионального уровней всегда будет звучать лейтмотивом наш вуз, что было важно для рейтинга университета.

Как истинный новатор, Юрий Сергеевич, впервые в отечественных университетах ввел в 2001 году должность проректора по книгоизданию и интеллектуальной собственности, которую я замещал до 2003 года. Тогда удалось централизовать издательский процесс и продумать механизмы защиты результатов труда научного потенциала нашего университета.

Управление информационных ресурсов

В период подготовки конференции «Учебник третьего тысячелетия» произошло мое знакомство с корпорацией Xerox, которую представлял в Санкт-Петербурге Леонид Вячеславович Коновалов. После первых двадцати минут нашего разговора было ощущение, что цифровые печатные системы нам не приобрести никогда. Помимо ультрасовременной технологии печати, которая революционно должна была бы изменить сам принцип типографского дела, существовала еще ультравысокая цена оборудования. Тогда казалось, что Политех на это не согласится. Корпорация Xerox оказала спонсорскую помощь в проведении конференции, Л.В. Коновалов выступил с

объемным докладом о цифровой печати, и далее мы поддерживали отношения на уровне обмена мнениями и совместных планов внедрения.

Бюджет страны насыщался денежной массой, цена на нефть росла, и экономика страны была на подъеме. Шел 2003 год — год, когда ректором Политехнического университета был избран Михаил Петрович Федоров [3].

Надо отметить, что новый ректор был политехником со студенческой скамьи, прошел весь административный и научный путь от аспиранта до

члена-корреспондента РАН и уже успел около восьми лет поработать в качестве первого проректора нашего вуза. Михаил Петрович революционных преобразований в университет не привнес, но привлек новые кадры…

В том же году проректором по развитию был назначен А.И. Рудской, которому был передан в управление издательско-полиграфический комплекс вуза. Будучи до этого лично знаком с Андреем Ивановичем и искренне пытаясь развить издательско-полиграфическое направление, я получил поддержку своих давних начинаний в плане переоснащения полиграфической базы вуза. Проректор А.И. Рудской смотрел намного шире на систему обращения информации в вузе и предложил сразу объединить несколько структур под единым руководством — издательство, типографский комплекс, газету «Политехник» и только что организованную пресс-службу вуза. Так было создано Управление информационных ресурсов, которое функционировало восемь лет.

Энергичность Андрея Ивановича сказалась сразу же — уже в 2004 году был подписан контракт с корпорацией Xerox на поставку цифровой полноцветной печатной машины DocuColor 5252. Он сумел убедить ректора университета М.П. Федорова в целесообразности такого приобретения, что вскоре дало свои результаты. Именно при Михаиле Петровиче произошла полная модернизация полиграфического парка оборудования. После инсталляции первой цифровой печатной машины полиграфическая продукция приобрела качественно другой вид — был освоен выпуск рекламных материалов в полноцветном исполнении, красочными стали обложки для учебных пособий и монографий, в издательстве появились дизайнеры. При этом сроки печати такой продукции с недели-двух уменьшились до нескольких часов.

Цифровая полноцветная печатная машина DocuColor 5252

Автоматическая печатная линия DocuTech Book Factory

Следующим шагом явилась поставка автоматической печатной линии DocuTech Book Factory (фабрики книг). В 2006 году была организована в общегородском масштабе презентация этой линии, которая производила книги и брошюры прямо с файла, как в единичном экземпляре, так и тиражно. При этом стоимость экземпляра практически не зависела от величины тиража, что было неоспоримым преимуществом данной технологии цифровой печати. В дальнейшем, следуя нашему опыту, подобное оборудование приобрели практически все ведущие вузы страны.

При поддержке ректората были отремонтированы все основные производственные цеха типографии и издательства, появились новые специальности, заметно вырос объем производимой продукции, и университет стал оказывать полиграфические услуги другим вузам города.

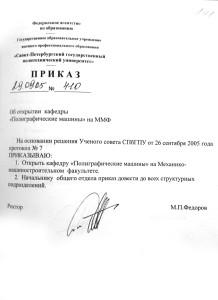

«Полиграфические машины»

Несомненно, что была проделана очень большая управленческая работа по отладке новой технологии — необходимо было грамотно скалькулировать ценообразование, найти новых специалистов и построить совершенно иную, чем при офсетной печати, логистику. Встал вопрос и о подготовке кадров на теперь уже модернизированной новой полиграфической базе. Давно вынашиваемая мною идея о восстановлении закрытой в 1975 году кафедры приобрела осязаемые контуры.

В 2005 году Министерство образования по просьбе отраслевых предприятий увеличило план приема университету за счет средств госбюджета по новой специальности «Полиграфические машины и автоматизированные комплексы» в количестве 11 единиц. Моя инициатива была одобрена проректором А.И. Рудским, которые поставил свою подпись под официальным письмом по открытию специальности в Министерство, и на Механико-машиностроительном факультете (ММФ) была открыта новая кафедра «Полиграфические машины». Это направление получило поступательное развитие — через четыре года конкурс на данную специальность превышал 8 человек на место, и план приема в 2015 году был увеличен до 24 единиц.

Приказ об открытии кафедры «Полиграфические машины»

Профессор

Александр Олегович

Поляков

Само открытие кафедры логически следовало из всех мероприятий по модернизации полиграфической базы университета. По сути, кафедра могла опираться на формировавшийся современный учебно-лабораторный комплекс вуза. При этом ряд специалистов из отрасли начали читать лекции студентам, и взаимосвязь производства и вуза принимала все более четкие очертания. Нехватка инженерных кадров для типографий Санкт-Петербурга не раз обсуждалась на совместных совещаниях руководителей отрасли с сотрудниками нашей кафедры. Существующий и поныне Северо—Западный институт печати не имел, и не имеет до сих пор, актуальной лабораторной базы, в отличие от нашего университета.

Научный руководитель моей кандидатской диссертации профессор Александр Олегович Поляков еще в направлений в области издательского дела и полиграфии. Более того, уже тогда он в своих научных статьях ставил вопрос о хранении и использовании электронных баз данных книг, тем самым обозначая развитие электронного книгоиздания. Многие наши совместные исследования легли в основу моей будущей докторской диссертации.

Проводилась научная работа с использованием потенциала кафедры: был реализован научный проект совместно с РФФ НИОКР, осуществлялись расчеты и исследования для нужд других вузов страны. Сотрудники кафедры — профессора В.В. Ваганов [22], [23], А.О. Поляков [13], [7], А.В. Иванов [4], [6] и другие выпустили несколько учебных пособий [6, 13] и три монографии [4, 5, 7]. Следует сказать, что серьезная научная работа с объемами хозяйственных договоров от 5 млн рублей в год не смогла быть реализована, так как в России в постперестроечный период не получили должного развития такие предприятия, как «Ленполиграфмаш», Ейский завод полиграфических машин, Рыбинский завод, а Киевский завод полиграфических машин оказался уже в другом государстве. По сути, все типографское оборудование, включая персональные компьютеры и программное обеспечение, было импортного производства. Подготовка кадров для отрасли была ориентирована больше на инженеров-эксплуатационников, а не на конструкторов. Требовались специалисты с глубоким знанием информационных технологий. Следовало менять направление подготовки, однако Ученый Совет факультета в этом вопросе меня не поддержал, несмотря на обращение Федерального агентства по печати.

Инновационный статус нашего университета, присвоенный по конкурсу в 2007 году, привнес очередное обновление парка учебно-лабораторного оборудования: было закуплено промышленное тяжелое оборудование инновационного типа — полноцветная цифровая печатная машина iGen3, которая позволяла снизить себестоимость получаемого оттиска с одновременным увеличением скорости печати самого высокого качества.

Торжественный запуск данного оборудования состоялся 26 февраля 2008 года в присутствии ряда vip-персон федерального масштаба — госсекретаря Союзного государства Павла Павловича Бородина, вице-губернатора Санкт-Петербурга Сергея Борисовича Тарасова и других. Событие широко освещалось в прессе: телеканалы «НТВ» и «5» опубликовали сюжеты о запуске, а пресса посвятила этому специальные рубрики в газетах.

Так был завершен переход издательско-полиграфического комплекса университета на принципиально иную технологическую платформу цифровой печати, которая позволила увеличить производственные объемы за пять лет в шесть раз [14].

Политехнический университет выступил пионером в освоении систем цифровой печати для университетского книгоиздания. Информация о «технологическом прорыве» в этой области распространялась стремительно. Практически каждую неделю профессор А.И. Рудской направлял к нам делегации гостей нашего вуза. Посетители, никогда ранее не слышавшие о подобном «чуде печати», задавали много вопросов, ответы на которые приходилось формулировать на ходу. В образовательном пространстве России мы стали выделяться наличием сверхскоростных систем печати.

Проректор по развитию А.И. Рудской, начальник УИР А.В. Иванов, продюсер В.Ю. Майзель и кинорежиссер С.С. Говорухин знакомятся с цифровой технологией печати (2004 г.)

Однако работа продолжалась… В связи со значительно возросшим потоком заказов были приглашены на работу специалист по развитию и экономист. Вместе мы приступили к созданию производственного плана и стали вести учет по категориям заказчиков, типам заказов и тиражам. Закладывались основы сквозного планирования издательско-полиграфического производства, был утвержден штат менеджеров по приему и обработке заказов, определен персональный план каждому менеджеру.

В 2008 году была закуплена и установлена среднеформатная офсетная печатная машина немецкого производителя КВА. Вместе с ней было приобретено устройство Computer to Plate для изготовления печатных форм прямым способом переноса изображения, фальцевальная машина, резательная машина с ножом 110 см, а также термопереплетное оборудование. Практически теперь типографский комплекс был почти полностью модернизирован и был уникален тем, что позволял производить качественную скоростную печать и делать любой переплет любых тиражей до 3000 экземпляров сразу несколькими способами печати. Была определена точка рентабельности для цифровой и офсетной печати, и далее все наши усилия были направлены на расширение объемов производства и увеличение финансовых показателей. По данным бухгалтерии университета, каждый год наша структура заканчивала с положительным сальдо.

Департамент по печати и научно—учебному книгоизданию

Корпорация Xerox популяризировала нас и на международном уровне.

Дважды мне доводилось выступать с докладами на заседаниях Консультативного совета клиентов высшего образования США, где я познакомился с руководителями практически всех университетских типографий Соединенных Штатов, в которых было установлено цифровое печатное оборудование. При этом и сегодня можно утверждать, что наш выбор в пользу этой корпорации был правильным. Xerox отличает, прежде всего, внимательное отношение к своим заказчикам и профессионально отлаженный технический сервис. «На российском рынке Xerox известен широкому кругу потребителей преимущественно благодаря офисным решениям для печати документов. При этом спектр компетенций Xerox значительно шире: портфолио компании включает в себя комплексные решения для цифровой полиграфии, создания полнотекстовых электронных библиотек, управления контентом, организации системы персонализированных коммуникаций, услуги аутсорсинга печати. Решения Xerox востребованы многими учреждениями образования и культуры России» [16].

Между тем в 2012 году Управление информационных ресурсов было переименовано в Департамент по печати и научно—учебному книгоизданию, еще раньше из юрисдикции Управления были исключены пресс-служба и центр средств визуальной информации. Это было связано с развитием вуза и избранием в 2011 году А.И. Рудского ректором СПбГПУ. Менялась структура вуза, соответственно, изменения коснулись и всего издательско-полиграфического комплекса. Открытый в 2011 году отдел рекламно-сувенирной продукции был переподчинен в 2013 году департаменту корпоративных общественных связей, а кафедра «Полиграфические машины» присоединена к кафедре «Автоматы» с сохранением профиля подготовки «Полиграфические машины и автоматизированные комплексы».

Идея о том, как сделать рентабельным отдел рекламно-сувенирной продукции, переведя все основное оборудование в сектор цифровой промышленной печати, не была одобрена ректоратом, хотя в этом случае экономия затрат при выпуске такой продукции составляла бы 45% от себестоимости. Когда моя инициатива по закупке линейки оборудования для печати рекламных материалов была поддержана проректором по научной работе А.И. Рудским, то изначально предполагалось, что самым массовым заказчиком станут студенты университета. Однако этого не произошло в силу низкой покупательной способности данной категории потребителей.

Новые горизонты

PDF-версии книг в XXI веке активно распространяются в интернет-пространстве. К сожалению, не всегда строго соблюдается авторское право, нелегальным контентом наполнены многие электронные библиотеки и агрегаторы контента.

Естественно, Издательство, как непосредственный представитель автора по всем вопросам книгоиздания и книгораспространения, не могло остаться в стороне. В 2014 году началась активная работа по заключению договоров с авторами на представление их произведений в сети Интернет, с соблюдением закона об авторском праве и выплатой авторских гонораров. Параллельно были заключены договоры с такими электронными библиотечными системами и агрегаторами контента, как ЭБС «Лань», «Некс-Медиа», Центральный коллектор библиотек «Бибком», «Ай Пи Эр Медиа» и др. Книги авторов-политехников стали доступны по подписке в интернет-пространстве, что, несомненно, благоприятно сказывается на имидже и позиционировании Политехнического университета в научно-образовательной среде. Таким образом Издательство выходит сегодня на новый технологический уровень — в среду электронного книгоиздания.

Наблюдая за развитием электронных библиотечных систем (ЭБС), их интеграцией в профессиональные сообщества и расширением географии участников, вполне логично сделать вывод, что за электронной книгой будущее. Однако активное развитие ЭБС в начале этого века за последние три-четыре года несколько замедлилось. На различных конференциях, слушая доклады директоров библиотек, агрегаторов электронного контента и разработчиков интернет-порталов, невольно напрашивался вывод, что электронный контент и электронная книга — всего лишь вспомогательный атрибут, но никак не отдельная технологическая платформа книгоиздания. Многие исследования по психологии чтения содержат данные о том, что восприятие информации с электронного носителя снижается по сравнению с печатной книгой, а создание мультимедийных учебников — процесс на сегодняшний день достаточно дорогостоящий, в разы превосходящий по сложности подготовку печатного носителя информации. Кроме этого, разработка стройной структурированной системы доступа к электронным файлам книг в среде Интернет «буксует» из-за отсутствия соответствующего законодательства, хаотичного подхода со стороны участников рынка и не реализованной технологии глобального сетевого покрытия для онлайн-доступа.

В этом же 2014 году были проведены переговоры с такими известными издательскими консорциумами, как Springer, Oxford University Press, Cambridge University Press и Thomson Reuters об обмене файлами научных монографий и статей. Начали поступать первые заявки на публикации за рубежом. Основным мотиватором в этом процессе выступило Министерство образования и науки РФ, которое два года назад ввело нормативы оценки деятельности вуза по характеристике «публикационная активность». Наукометрические показатели взяты за основу для контроля за деятельностью российских ученых в университетской среде, и уже сегодня достаточно посмотреть сайт eLibrary.ru, чтобы увидеть «публикационное лицо» того или иного профессора.

Авторы

Говоря об Издательстве Политехнического университета, невозможно не сказать о его известных авторах — ученых, государственных деятелях, руководителях крупных компаний, писателях, художниках. Общение с этими людьми оставило неизгладимые впечатления у всех сотрудников Издательства и, особенно, у директора.

Самым первым изданием в сотрудничестве с зарубежными авторами и издателями была книга «Брауншвейгские князья первой половины 18 века». Куратором со стороны Германии выступил почетный доктор нашего университета профессор Ф. Венцель. Это был 1998 год, наш вуз готовился к своему

100-летнему юбилею. В качестве подарка Ганноверский университет им. Лейбница организовал издание этой книги сразу в двуязычном варианте. Фридрих Венцель по телефону и почте согласовывал состав выходных сведений издания и с собой в багаже привез первую партию книг. Так я познакомился с

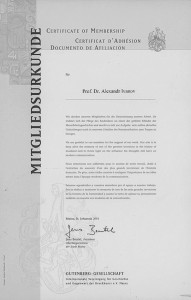

достойным ученым и нестандартно мыслящим человеком своего времени. Позже у нас завязалась большая дружба, которая сохраняется и по сей день. Профессор Венцель был не только заведующим кафедрой русского научно-технического языка университета в Ганновере — он еще очень хорошо разбирался в шрифтах, создал уникальный шрифт на кириллице, который потом, при уходе на пенсию, передал в дар нашему вузу. Он помог наладить контакты практически со всеми университетами Германии, где изучали издательское дело и полиграфию. Зачастую мы вместе отправлялись в поездки, где он выступал в качестве переводчика. Однажды мы прочли совместную лекцию в Институте книжных наук Университета Гутенберга, после чего я был принят в Общество Гутенберга. Фридрих очень переживал, когда встречал неправильное употребление шрифтов даже на улице. Его взгляд остро подмечал безвкусицу как российских, так и немецких рекламистов, и он всегда аргументированно пояснял свой взгляд на тот или иной «шедевр».

А.В. Иванов – член Международного Общества Гутенберга

(Майнц, Германия, с 2004 г.)

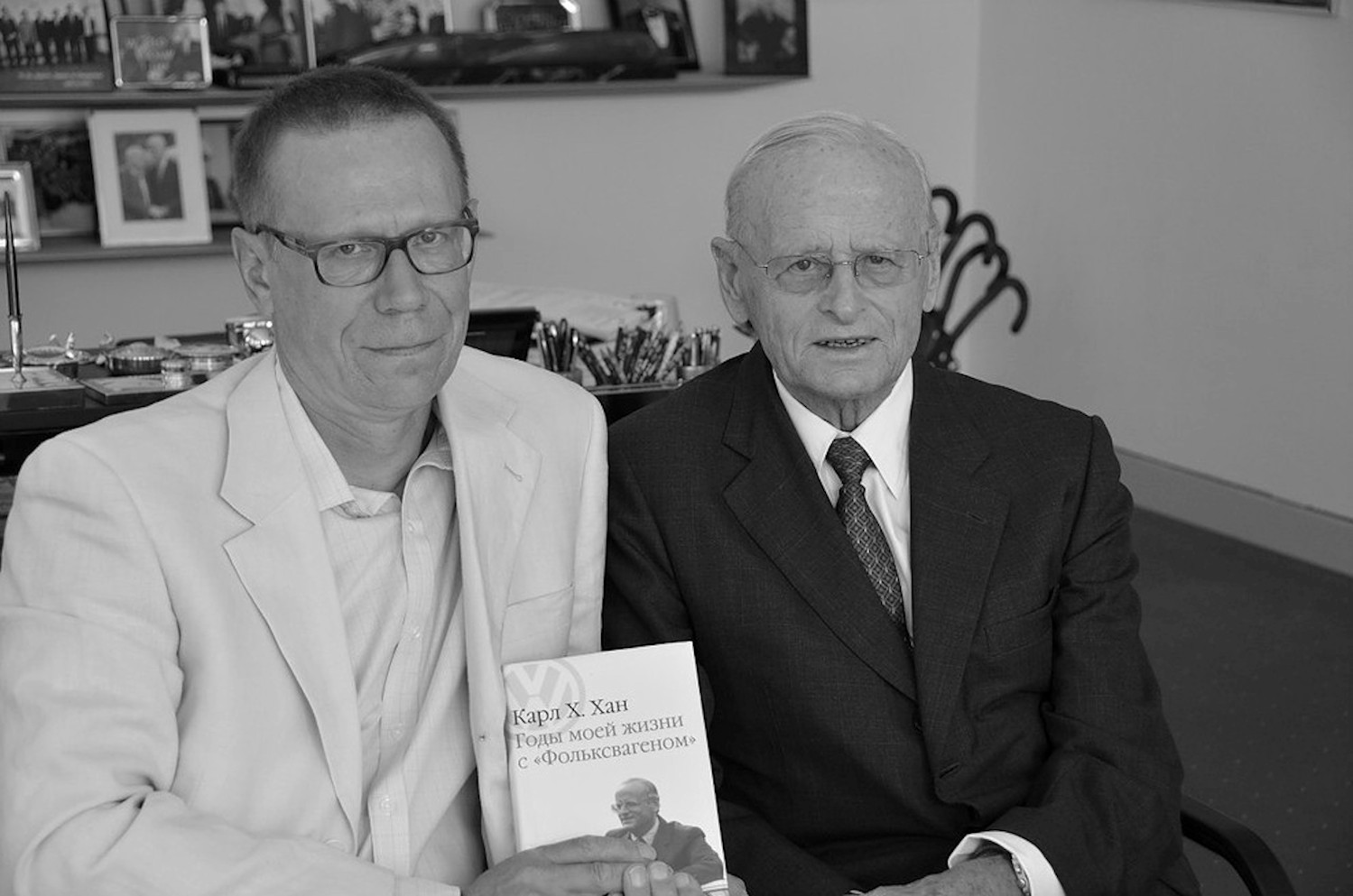

Александр Иванов с Карлом Ханом и выпущенной книгой

К 100-летнему юбилею нашего вуза в 1999 году Издательством была выпущена серия из 19 книг и брошюр. Такие авторы, как В.А. Смелов [19], В.И. Хозиков, [20], Д.И. Кузнецов [21], составили свое описание создания и развития Политехнического института. Книги эти не утратили своей актуальности по сей день!

Инициатором крупных издательских проектов в 2009—2011 годах выступил А.И. Рудской, обеспечивший выпуск таких значимых книг, как «Моя жизнь с Фольксвагеном» Карла Хана и «Трудная судьба демократа» Дмитрия Кузнецова [9].

Когда в кабинет директора Издательства вошел подтянутый экс-президент концерна Фольксваген доктор Хан, то совершенно не верилось, что ему 82 года. Во всем чувствовалась немецкая пунктуальность, четкость, внутренний порядок. На стол легла книга на немецком языке, выдержавшая не одно переиздание. Это была книга об известной немецкой автомобильной компании, написанная рукой очевидца, прошедшего путь от рядового менеджера по продажам до президента концерна с 50 000 работниками только в одном городе Вольфсбург. Нашли переводчика и быстро перевели книгу на русский язык. Организацию этого процесса взял на себя профессор Аскар Сарыгулов, работавший в то время в Инженерно-экономическом университете. Далее была верстка книги ускоренными темпами, и в следующий визит доктора Хана на моем столе лежали две книги — на русском и немецком языках. Все были поражены полиграфической идентичностью изданий, даже бумага была такой же, как в оригинале! На пресс-конференции в Доме журналиста на Невском проспекте автор особо отметил профессионализм сотрудников нашего Издательства.

Обложка книги Д. Кузнецова

Незаурядным изданием стала книга «Трудная судьба демократа» [9] об экс-президенте Кыргызстана Аскаре Акаеве. Ее автор — Дмитрий Иванович Кузнецов — в доступной широкой аудитории форме изложил всю суть попытки реализации демократического правления в отдельно взятой среднеазиатской стране. Интересный рассказ о тогда еще начинавшихся «цветных» революциях.

Неординарные авторы Издательства оказывали заметное влияние и на научное мировоззрение тех сотрудников, с кем приходилось тесно работать.

Профессор Елисеев Владимир Васильевич, издавший у нас свой учебник «Механика упругих тел», своим взглядом на истинность научных школ и требовательностью потряс меня с первых же минут нашего знакомства. Человек, который мог увлекательно рассказывать не только о своей научной деятельности, но и обладавший широким кругозором, всегда поражает своими неординарными выводами. Бывший заместитель министра по науке Министерства образования, экс-депутат Госдумы профессор Виноградов Борис Алексеевич с большой эрудицией рассказывал о политических коллизиях нашего государства и необходимости реанимации оборонно-промышленного комплекса. Профессор Сапожников Сергей Захарович, самостоятельно переводивший на русский язык английских классиков поэзии и издававший малыми тиражами свои двуязычные переводы, широко и многогранно обсуждал будущее науки в целом и развитие политехнического образования в частности.

Особо хотелось бы вспомнить выдающегося отечественного социолога профессора Самуила Ароновича Кугеля, который и в 90-летнем возрасте сохранил чувство юмора, ясность ума и работоспособность [24]. Наши доверительные беседы с Самуилом Ароновичем об общественном устройстве страны, о роли социологии и его рассказы о встречах с интересными личностями эпохи запомнились особо — в них не было бахвальства и критиканства — был свойственный только Самуилу Ароновичу юмор и четкое знание механизма корпоративной жизни.

Сотни выдающихся ученых, публикуя свои работы в Издательстве, оставляли после себя не только книги, но и те устные знания и мысли, которые навсегда останутся в нашей памяти.

Долгое время заказчиками издательско-полиграфического комплекса являлись: Академия русского балета им. Вагановой, Государственная Консерватория, Санкт-Петербургский университет культуры и искусств, Финансово-экономический университет им. Вознесенского, Инженерно-экономический университет, Лесотехническая академия, ФГУП «Тест», медицинские вузы города. Отдельные vip-заказы исполнялись для Совета Федерации РФ, Правительства Санкт-Петербурга и ряда других организаций.

Такие издания, как «Технология прокатного производства» А.И. Рудского, «Атомная физика» А.А. Матышева, «Математика» А.П. Аксенова, «История Санкт-Петербургского политехнического института» Б.Н. Меншуткина, «Экологическая роль электромагнетизма» В.В. Александрова, «Теория систем» В.Н. Волковой и А.А. Денисова и многие другие работы, внесли неоценимый вклад в отечественную науку.

Более десяти тысяч наименований книг выпустило Издательство Политехнического университета за период своей работы с 1996 по 2014 год. Мы всегда преследовали одну цель — университетское издательство призвано зафиксировать и обнародовать новое научное слово, не зависимо от мнения возможных оппонентов. Именно в этом и заключается миссия современного научного издательства!

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

- 1. Васильев Ю.С., Чепарухин В.В. От «Известий» до «Трудов». Историко-аналитический обзор. (1904-2007) // История науки и техники. 20 № 6. С. 50—61.

- 2. Издания Студенческой кассы взаимопомощи Политехнического института 1903-1930 гг. в Фундаментальной библиотеке СПбГПУ: библиогр. указ. / [сост.: И.А. Брюханова [и др.]; под ред. Е. В. Дементьевой]. — СПб.: Изд-во Политехн. ун-та, 20

- 3. Блинов Л.Н. М.П. Федоров — главный редактор журнала «Труды СПбГТУ» в 2006—2014 годы // Труды СПбГТУ. 20 № 516. С. 84—90.

- 4. Иванов А.В. Информационные управленческие технологии в издательской деятельности. Издание второе, перераб. и доп. СПб.: Изд-во СПбГПУ, — 187 с.

- 5. Иванов А.В., Поляков А.О. Функциональность информационных систем и глобальные хранилища научных текстов: монография. — СПб.: Наука, 20

- 6. Блинов Л.Н., Иванов А.В. Физико-химические основы полиграфического производства: учеб. пособие. — СПб.: Изд-во Политехн. ун-та, 2011. ISBN: 978-5-7422-2875-2.

- Иванов А. В., Поляков А.О. Функциональность информационных систем и глобальные хранилища научных текстов. — СПб.: Наука, 2012. — 238 с.

- Иванов А.В. Цифровые печатные системы в университетском книгоиздании // Высшее образование в России. 2009. № 1. С. 48—56.

- Кузнецов Д.И. Трудная судьба демократа. — СПб.: Изд-во СПбГПУ, 2009.

- Меншуткин Б.Н. История Санкт-Петербургского политехнического института (1899—1930). СПб.: Изд-во Политехн. ун-та, 2013.

- Мутовкин Л.А. История цензуры в России. — URL: http://www.promgups. com/blog/wp-content/uploads/2007/02/1_9.pdf

- Нормы выработки редактора. К вопросу об организации издательской деятельности в современном вузе // Университетская книга. 2012. № 8. С. 70—73.

- Поляков А.О., Иванов А.В. Информационные технологии в книжном деле: учеб. пособие. — СПб.: Изд-во СПбГПУ, 2004.

- Проблемы университетского книгоиздания. — СПб.: Издательско-полиграфическая ассоциация университетов России, 2007. — 122 с.

- Сетевая летопись mediabooks.ru. 1997—2012. — СПб., 2012.

- Не только печать: решения Xerox для вузов и учреждений культуры // Университетская книга. 2014. № 2. С. 86—88.

- Фигурнов В.Э. IBM PC для пользователя. — М.: ИНФРА-М, 1997.

- Егоров С.Н., Цыпленков П.В. Колбасно-демократическая революция в России. 1989—1993. — СПб., 2014.

- Смелов В.А. К истории инженерно-строительного (гидротехнического) факультета. Ч. 2. 1918—1930 гг. — СПб., Изд-во СПбГПУ, 1999. — 316 с.

- Хозиков В.И. Политех для России: Первые 50 лет Санкт-Петербургского государственного технического университета. — СПб.: Изд-во СПбГТУ, 1999. — 349 с.

- Кузнецов Д.И. Перед взрывом: [ист. роман]. — СПб., Изд-во СПбГПУ, 1999. — 230 с.

- Виноградов Е.Л., Ваганов В.В., Иванов А.В. Физика в полиграфии: учеб. пособие. — СПб.: Изд-во Политехн. ун-та, 2012. ISBN: 978-5-7422-3713-6.

- Ваганов В.В., Виноградов Е.Л. Цифровые технологии оперативной полиграфии: учеб. пособие. — СПб.: Изд-во Политехн. ун-та, 2013. С. 62.

- Васильев Ю.С. Самуил Аронович Кугель всегда на переднем крае // Социология науки и технологий. 2010. Том 1. № 1. С. 191—192.